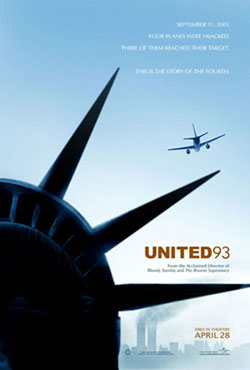

UNITED 93

Il realismo al cinema non esiste. Non esiste la messa in scena di un avvenimento “così com’è realmente accaduto”: la scelta di posizionare la macchina da presa in un determinato punto implica già un’interpretazione dei fatti mostrati. Non ci si lasci dunque ingannare dal primo pensiero che nasce dalla visione di United 93, cioè che sia un film “molto realistico”. Paul Greengrass ha scelto uno stile “documentaristico” per raccontare la vicenda del volo della United Airlines, l’unico dei quattro aerei dirottati l’11 settembre 2001 che non colpì il bersaglio previsto (probabilmente la Casa Bianca) e si schiantò in Pennsylvania, uccidendo 37 passeggeri (tra cui i 4 terroristi) e 7 membri dell’equipaggio. A causa del ritardo con cui era partito l’aereo, i passeggeri poterono apprendere ciò che era accaduto al World Trade Center e alcuni di loro decisero di intervenire per riprendere il controllo del volo. La preparazione del film si è avvalsa di un’attenta ricostruzione dei fatti, anche grazie alle testimonianze dei parenti cui i passeggeri telefonarono prima di tentare l’azione contro i dirottatori; la rappresentazione del volo avviene quasi in tempo reale (il film dura 105 minuti di cui 91 coprono il tempo effettivo dal decollo allo schianto); il cast è composto da volti sconosciuti, molti dei quali non professionisti (Ben Sliney, presidente della Federal Aviation Administration, inizialmente coinvolto come esperto, ha finito per interpretare se stesso). Non è però l’accuratezza della ricostruzione a rendere memorabile United 93, quanto l’approccio spiazzante scelto dal regista: il film rinuncia a ogni mediazione narrativa tradizionale; non c’è un protagonista né una voce fuori campo, così che allo spettatore non è concesso assumere il punto di vista di un personaggio che lo guidi attraverso la vicenda. La colonna sonora è quasi assente e le inquadrature non forniscono mai una visione d’insieme; la macchina da presa s’incolla ai volti dei protagonisti, o agli schermi delle torri di controllo. L’unico strumento narrativo utilizzato (e molto bene) è il montaggio, serratissimo, che scandisce il ritmo alternando quattro ambienti: l’aereo, la sede della FAA, il centro di controllo del traffico aereo e una base militare. Unico collegamento tra questi, il telefono, che rivela la vera protagonista del film: la comunicazione, o meglio la difficoltà di comunicare. Nel caos scatenato dagli attacchi, uomini e donne si aggrappano al telefono per cercare o fornire informazioni sconnesse, incomplete, fuorvianti. Il film mostra il devastante senso di sorpresa che coglie tutte le persone coinvolte, e soprattutto l’incapacità di reagire con prontezza alle informazioni che arrivano attraverso radio e telefono; nessuno è in grado di capire finché il fatto non è consumato, e nessuno è in grado di comunicarlo compiutamente. Greengrass pone lo spettatore nella stessa condizione dei protagonisti, senza punti di riferimento, costretto a gestire da solo le informazioni audiovisive che lo raggiungono. Nemmeno i passeggeri del volo capiscono realmente cosa sta accadendo quando decidono di assalire i dirottatori, e Greengrass è onesto nel non dipingerli come un manipolo di “eroi per caso”, ma piuttosto come uomini che reagiscono con la forza, neanche troppo lucida, della disperazione. Un film che non concede conforto, non contiene un filo di retorica e non tenta di dare risposte, ma pone invece tantissime domande.

Il realismo al cinema non esiste. Non esiste la messa in scena di un avvenimento “così com’è realmente accaduto”: la scelta di posizionare la macchina da presa in un determinato punto implica già un’interpretazione dei fatti mostrati. Non ci si lasci dunque ingannare dal primo pensiero che nasce dalla visione di United 93, cioè che sia un film “molto realistico”. Paul Greengrass ha scelto uno stile “documentaristico” per raccontare la vicenda del volo della United Airlines, l’unico dei quattro aerei dirottati l’11 settembre 2001 che non colpì il bersaglio previsto (probabilmente la Casa Bianca) e si schiantò in Pennsylvania, uccidendo 37 passeggeri (tra cui i 4 terroristi) e 7 membri dell’equipaggio. A causa del ritardo con cui era partito l’aereo, i passeggeri poterono apprendere ciò che era accaduto al World Trade Center e alcuni di loro decisero di intervenire per riprendere il controllo del volo. La preparazione del film si è avvalsa di un’attenta ricostruzione dei fatti, anche grazie alle testimonianze dei parenti cui i passeggeri telefonarono prima di tentare l’azione contro i dirottatori; la rappresentazione del volo avviene quasi in tempo reale (il film dura 105 minuti di cui 91 coprono il tempo effettivo dal decollo allo schianto); il cast è composto da volti sconosciuti, molti dei quali non professionisti (Ben Sliney, presidente della Federal Aviation Administration, inizialmente coinvolto come esperto, ha finito per interpretare se stesso). Non è però l’accuratezza della ricostruzione a rendere memorabile United 93, quanto l’approccio spiazzante scelto dal regista: il film rinuncia a ogni mediazione narrativa tradizionale; non c’è un protagonista né una voce fuori campo, così che allo spettatore non è concesso assumere il punto di vista di un personaggio che lo guidi attraverso la vicenda. La colonna sonora è quasi assente e le inquadrature non forniscono mai una visione d’insieme; la macchina da presa s’incolla ai volti dei protagonisti, o agli schermi delle torri di controllo. L’unico strumento narrativo utilizzato (e molto bene) è il montaggio, serratissimo, che scandisce il ritmo alternando quattro ambienti: l’aereo, la sede della FAA, il centro di controllo del traffico aereo e una base militare. Unico collegamento tra questi, il telefono, che rivela la vera protagonista del film: la comunicazione, o meglio la difficoltà di comunicare. Nel caos scatenato dagli attacchi, uomini e donne si aggrappano al telefono per cercare o fornire informazioni sconnesse, incomplete, fuorvianti. Il film mostra il devastante senso di sorpresa che coglie tutte le persone coinvolte, e soprattutto l’incapacità di reagire con prontezza alle informazioni che arrivano attraverso radio e telefono; nessuno è in grado di capire finché il fatto non è consumato, e nessuno è in grado di comunicarlo compiutamente. Greengrass pone lo spettatore nella stessa condizione dei protagonisti, senza punti di riferimento, costretto a gestire da solo le informazioni audiovisive che lo raggiungono. Nemmeno i passeggeri del volo capiscono realmente cosa sta accadendo quando decidono di assalire i dirottatori, e Greengrass è onesto nel non dipingerli come un manipolo di “eroi per caso”, ma piuttosto come uomini che reagiscono con la forza, neanche troppo lucida, della disperazione. Un film che non concede conforto, non contiene un filo di retorica e non tenta di dare risposte, ma pone invece tantissime domande.

Commenti »

La URI per fare un TrackBack a questo articolo è: http://www.civetta.info/wp-login.php/wp-images/smilies/wp-admin/wp-trackback.php/wp-trackback.php/wp-content/themes/SimplePress/wp-trackback.php/701

Ancora nessun commento

feed RSS per i commenti a questo articolo.

Lascia un commento

Attenzione: i commenti compariranno sul sito previa approvazione del moderatore

Righe e paragrafi vanno a capo automaticamente, l’indirizzo e-mail non viene mostrato, HTML è permesso: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>