LE CATENE DI FERLENGA

Inaugurata il 17 dicembre a Palazzo Menghini di Castiglione d/S, la mostra Franco Ferlenga Impegno Coerenza Umanità è l’evento che tiene a battesimo l’Istituzione dei Servizi Culturali. L’esposizione, curata da Tino Gipponi, allestita dai figli Alberto e Fabrizia Ferlenga e dall’amico Giacomo Freddi, è stata sponsorizzata da Huntsman (ex Marchon, con la quale Ferlenga ha collaborato) e dalla Banca Popolare di Verona (ex Popolare di Castiglione della quale fu consigliere). Da dire c’è molto, e anche lo spazio è tiranno, pertanto svilupperò un discorso organico che peccherà di sintesi, ma sono convinto che la mostra vada vista perché solo qui si coglie l’arte di un pittore.

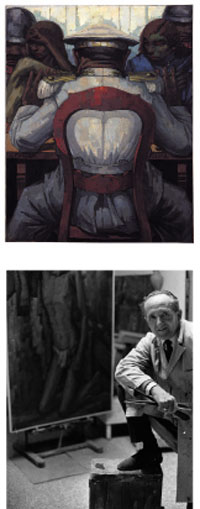

Ho assistito alla presentazione (tronfia, retorica e, quindi, in perfetto Italian style, senza colpa di nessuno o, forse, di tutti quanti, me compreso) e ho cercato di districarmi fra l’enorme mole di tele (150 se non erro) che popolano uno spazio angusto e inadatto a una mostra d’arte (ne ho pagato anche io, di recente, le conseguenze). All’amico Giacomo va riconosciuto il merito di aver salvato il salvabile, ma lo spazio è poco, le tele son troppe, la luce danneggia alcune opere e ne oscura altre (anzi, non le si vede per nulla). Stendo un velo pietoso sul catalogo (Electa, 28 euro): invito chi storce il naso a questa mia battuta a confrontare l’immagine della copertina (la stessa di inviti e locandine) con la tela originale… si renderà conto (sempre che non sia o non voglia esser cieco) che il quadro riprodotto non è quello che sta osservando perché nell’immagine vien meno il verde del corpo, mentre lo sfondo non è tenue come nell’originale. Tuttavia, il pregio del catalogo è di essere una buona monografia, sin qui assente, dell’artista. I dolori (e son seri perché sin qui si tratta di limiti oggettivi non imputabili a nessuno in particolare) riguardano la cura scientifica della mostra e in particolar modo il testo introduttivo di Tino Gipponi, critico d’arte che dal 1968 ad oggi ha curato diverse mostre. Non pago di quanto detto alla presentazione, Gipponi lo scrive (ripetere giova e le parole volano mentre lo scritto resta, dicevano i latini) ed è interessante confrontare queste parole con il testo di Ferlenga che segue lo scritto del critico. Gipponi (p. 12) afferma: “Il lungo racconto di F. s’inquadra come un documentario della realtà che dalla metà degli anni sessanta si svolge per cicli o nuclei tematici, senza però richiamare obbligatoriamente scopi di impegno politico, quell’engagement del realismo socialista del secondo dopoguerra e oltre, esaltante un realismo celebrativo, illustrativo e propagandistico”. Ferlenga (p. 17) scrive di se stesso: “Dico Io: si può essere pessimisti quando si spende una vita a denunciare, nell’illusione di porvi rimedio, le macroscopiche ingiustizie che da ogni parte si abbattono sui più deboli?”. Ferlenga fu partigiano attivo e combattente (non è stato ricordato, ma sappiamo bene che nell’epoca di chi legge Pansa si pensa che sia un’onta l’esser stato partigiano e un privilegio l’esser stato causa della nascita della resistenza) e ben sa (p. 16) che da sempre son “tempi duri per coloro che veleggiano con vento diverso da quello di regime”. A quanto pare è ancora così (lo so bene anche io) e chi comanda va assecondato. Questo dimostra come il potere cerchi in ogni modo di celebrarsi rendendo innocuo l’oggetto con il quale celebra se stesso perché lo deve cercare fuori di sé in quanto, mi sia concesso, dalla propria parte non c’è nulla di eticamente degno a tale scopo (con buona pace di Pansa e dei suoi lettori). Gipponi, non pago, sostiene che l’arte di Ferlenga non è nell’estetico (lo ha detto alla presentazione e lo ha scritto nel testo a p. 13). Ben inteso, questa frase non vuol dire nulla e sfido, in singolar tenzone, i detrattori di questo mio scritto a spiegarmela. Si dà il caso che l’estetica sia il mio campo e ben so, come chi ha studiato il greco, che estetica vuol dire ciò che si manifesta, ciò che si dà e si presenta (e non rappresenta) ai nostri occhi (semplifico ovviamente). Detto ciò è Ferlenga, e non Cremonesi, che smentisce il suo critico (e mi dà ragione) a p. 19: “L’arte è una interrogazione continua a tale visione che noi non facciamo, ma che si fa in noi. […] L’artista è l’uomo che dovrebbe esercitare la visione nel più alto grado, che dovrebbe mostrare nelle sue tele come le cose si fanno cose e il mondo si fa mondo, colui che dovrebbe fermare per un istante la vita”, il divenire aggiungo io, lo scorrere di ciò che si dà ai nostri occhi, l’accadere, in altre parole, del fenomeno estetico. Oltre a queste catene che ingabbiano un’opera volutamente di difficile fruizione (sono parole dell’artista nel video che trovate alla mostra) ritengo ve ne siano altre che ho avuto modo di constatare vedendo, per la prima volta, un cospicuo numero di opere del Ferlenga. L’ansia, la lotta e la battaglia intrapresa con se stesso, con la sua terra, con le sue tradizioni e il suo paese (un quadrilatero che ci lega e ci attanaglia a sé come l’isola di Circe) sono, a mio avviso, una delle chiavi di lettura dell’opera di Ferlenga. La volontà di emergere, di staccarsi da una dimensione locale, fatta di amici (colti quanto si vuole, ma pur sempre local), di aria di casa, di terra e di passione politica cozza contro la volontà, e la possibilità, di trascendere tutto questo. Milano è lo sbocco sull’Europa, la porta per l’arte che conta. Milano è Brera, ma anche la fenomenologia marxista di Banfi e Paci (e non di Democrito come scrive Gipponi) e, quindi, dell’estetica che si libera di Benedetto Croce e di tutta la croce dell’intuizione e dello slancio vitale di matrice (deviata) bergsoniana. Questa tensione muove e anima Ferlenga (c’è questo background, volontario o no, nella sua arte e nel suo scritto), ma è anche ciò che lo incatena e lo tiene prigioniero e gli impedisce, pur desiderandolo, di partire. Partire o non partire? Eccedere la forma, deformarla o restare comprensibile in un ambiente piccolo borghese come quello castiglionese? Consapevolezza, che supera la volontà, di una capacità rara (lo si vede nell’ampia scelta dei paesaggi metropolitani) di piegare la materia alle proprie esigenze, ma anche volontà forte, tipica dei lombardi, che sfocia nell’attaccamento alla propria terra che si è anche difesa, nel caso di Ferlenga, da chi la voleva popolata di nefandezze umane. Uomini e donne incatenati davanti ai poliziotti, corpi che si allungano quasi a dileguarsi ma che soffrono questa non-possibilità poco nascosta, colori che si spengono ma si arricchiscono di materia, di colore e di spatola, quasi fosse cemento da stendere e non più colore da décor (e qui sì, ma non di estetico si tratta) per compiacere chi lo doveva riconoscere senza legarlo a sé, artisticamente parlando. Questo cemento d’olio aumenta e si stende e si tira sulla tela con tratti che eccedono il disegno a matita – dove la lotta interna di Ferlenga è quasi un grido disumano – per giungere a tele dove è la materia che incatena il quadro e respinge quello spettatore che lo vuole comprensibile. Lacan ha scritto che l’essenza del quadro è nella merda che l’artista utilizza sulla tela. In psicanalisi la merda è il rifiuto materiale che il nostro corpo espelle: è il segno tangibile del divenire. Ferlenga affronta la materia perché sente le catene che bloccano un divenire che solo nella materia pittorica si libera, respira e può essere affrontato con passione e consapevolezza di non volerne/poterne far parte.

Palazzo Menghini - Castiglione d/S

dal 16/12/06 al 4/03/07

venerdì - dalle 16,00 alle 18,00

sabato e domenica - dalle 10,00 alle 12,00 - dalle 16,00 alle 18,00

Commenti »

La URI per fare un TrackBack a questo articolo è: http://www.civetta.info/wp-login.php/wp-images/smilies/wp-content/plugins/wp-trackback.php/864

Ancora nessun commento

feed RSS per i commenti a questo articolo.

Lascia un commento

Attenzione: i commenti compariranno sul sito previa approvazione del moderatore

Righe e paragrafi vanno a capo automaticamente, l’indirizzo e-mail non viene mostrato, HTML è permesso: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>